Digitaler Zwang oder Verwaltungsinnovation?

Das geplante Bürgerkonto der Merz-Regierung verspricht Effizienz – birgt aber auch Risiken für Freiheit und Privatsphäre. Eine kritische Einordnung zwischen Fortschritt und Kontrolle.

Was das verpflichtende Bürgerkonto der Merz-Regierung wirklich bedeutet

Was das verpflichtende Bürgerkonto der Merz-Regierung wirklich bedeutet

Noch bevor die neue Bundesregierung offiziell ihre Arbeit aufgenommen hat, sorgt ein zentraler digitalpolitischer Baustein für hitzige Diskussionen: das geplante verpflichtende Bürgerkonto. CDU und SPD wollen damit eine Verwaltungsreform einleiten, die Deutschland fit für die digitale Zukunft machen soll. Was in Ländern wie Estland längst Alltag ist, steht nun auch hierzulande auf der politischen Agenda – mit Chancen, aber auch erheblichen Risiken. Die Frankfurter Rundschau berichtet darüber unter der Schlagzeile: “Regierung Merz plant verpflichtendes Bürgerkonto”.

Geplant ist eine digitale Identität für alle Bürger, die als zentrale Schnittstelle zu sämtlichen Verwaltungsleistungen fungiert – vom Elterngeld bis zur Renteninformation. Prozesse sollen automatisiert werden, Formulare entfallen. Der Staat will in die Lage versetzt werden, Leistungen auch antragslos zu gewähren. Das Versprechen: weniger Bürokratie, mehr Transparenz und laut Schätzungen Einsparungen von bis zu 26 Milliarden Euro jährlich.

Zwischen Effizienzgewinn und Kontrollverlust

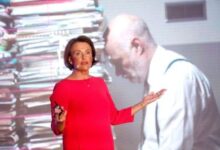

Doch genau hier beginnt der Zielkonflikt, wie Datenschutzexperte Achim Barth betont: “Eine digitale Verwaltung kann ein mächtiges Werkzeug für einen schlanken Staat sein – wenn sie freiwillig und verantwortungsvoll genutzt wird. Wird sie jedoch zur Pflicht, läuft sie Gefahr, das Gegenteil zu bewirken: mehr Kontrolle statt mehr Freiheit.”

Barth, der in seinem Vortrag _”__Der gläserne Bürger – Wie die Digitalisierung unsere Freiheit bedroht__”_ das Spannungsfeld zwischen moderner Verwaltung und individuellen Freiheitsrechten thematisiert, warnt vor einem Automatismus, der die Bürger zur bloßen Verwaltungsnummer degradieren könnte.

Denn mit der verpflichtenden Einführung eines Bürgerkontos wird die digitale Identität zur Voraussetzung für staatliche Leistungen – ein Schritt, der nicht nur Fragen der informationellen Selbstbestimmung aufwirft, sondern auch neue soziale Ungleichheiten befeuern könnte. Ältere Menschen, digital wenig versierte Mitbürger oder Menschen ohne konstanten Internetzugang laufen Gefahr, ausgeschlossen zu werden.

Freiheit braucht Alternativen

Die zentrale Kritik liberal denkender Stimmen lautet daher: Ein digitales System kann hilfreich sein – aber nur, wenn es freiwillig bleibt. Der Staat sollte digitale Angebote machen, aber nicht erzwingen. Bürger sollten auch künftig die Wahl haben, ob sie Leistungen digital, telefonisch oder persönlich beantragen.

In diesem Sinne plädiert Achim Barth für ein Modell, das auf Freiwilligkeit, Transparenz und Datensouveränität setzt. “Ein effizienter Staat ist kein Selbstzweck. Er muss den Bürger stärken, nicht überwachen”, so Barth. Auch eine unabhängige Kontrollinstanz für das Bürgerkonto sei unverzichtbar, um Missbrauch, Profilbildung und Social-Credit-ähnlichen Strukturen vorzubeugen.

Digitale Teilhabe statt digitaler Pflicht

Statt eines verpflichtenden Kontos braucht es laut Experten wie Barth Investitionen in digitale Bildung und Medienkompetenz, damit alle Bevölkerungsgruppen gleichermaßen von digitalen Innovationen profitieren. Nur wer versteht, wie Daten verarbeitet werden, kann souverän und selbstbestimmt im digitalen Raum agieren. Sein Appell: “Digitale Kompetenz ist die beste Firewall gegen Überwachung und Fremdbestimmung.”

Die politische Debatte wird in den kommenden Monaten weiter an Fahrt aufnehmen. Es geht dabei um mehr als nur technische Umsetzung. Es geht um das Selbstverständnis einer Gesellschaft zwischen digitalen Möglichkeiten und demokratischen Grundwerten.

Fazit: Ein Bürgerkonto – ja, aber freiwillig

Das Bürgerkonto kann – richtig gedacht – ein sinnvoller Schritt zur Modernisierung der Verwaltung sein. Doch seine verpflichtende Einführung berührt zentrale Grundrechte und das Verhältnis zwischen Bürger und Staat. Damit aus dem Projekt kein Einfallstor für eine stille Digitalisierung der Kontrolle wird, braucht es klare gesetzliche Grenzen, technische Transparenz und vor allem: die Wahlfreiheit der Bürger.

Denn ein Staat, der seinen Bürgern vertraut, stärkt ihre Verantwortung – nicht ihre Abhängigkeit.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Barth Datenschutz GmbH

Herr Achim Barth

Brunnengasse 3

73650 Winterbach

Deutschland

fon ..: 01726004802

web ..: https://achim-barth.de

email : barth@barth-datenschutz.de

Die Barth Datenschutz GmbH berät Unternehmen praxisnah und lösungsorientiert in den Bereichen Datenschutz, IT-Sicherheit und KI-Compliance. Unter der Leitung von Achim Barth unterstützt das Team über 200 Firmen dabei, rechtliche Vorgaben verständlich umzusetzen – und daraus echte Chancen zu entwickeln. Der Fokus liegt auf konstruktiver Aufklärung, digitaler Souveränität und sicheren Prozessen im Zeitalter künstlicher Intelligenz.

Achim Barth ist geprüfter Datenschutzbeauftragter, zertifizierter IT-Sicherheitsberater und gefragter Vortragsredner. Mit seiner langjährigen Erfahrung unterstützt er Unternehmen dabei, Datenschutz nicht als Hürde, sondern als strategischen Vorteil zu verstehen – besonders im Umgang mit neuen Technologien wie Künstlicher Intelligenz. In Vorträgen, Workshops und als Autor vermittelt er komplexe Themen verständlich, praxisnah und mit dem Fokus auf digitale Selbstbestimmung und sichere Innovation.

Pressekontakt:

Barth Datenschutz GmbH

Herr Achim Barth

Brunnengasse 3

73650 Winterbach

fon ..: 01726004802

email : barth@barth-datenschutz.de

AchtungFür den Inhalt des Artikels ist der jeweilige Autor und nicht der Seitenbetreiber verantwortlich. |